| 受付時間 | 9:00-18:00 |

|---|

| 休業日 | 不定休 |

|---|

遺族年金

遺族年金は一家の大黒柱や働き手の方、すでに年金を受給されている方が亡くなられた時にご家族に給付される年金です。亡くなられた方の年金加入状況によって遺族基礎年金か遺族厚生年金のいずれか、或いは両方の遺族年金が受給できます。

遺族年金を受給の際には亡くなられた方の年金保険料の納付状況や遺族年金を受け取る方の年齢、優先順位等各種の条件が設けられています。

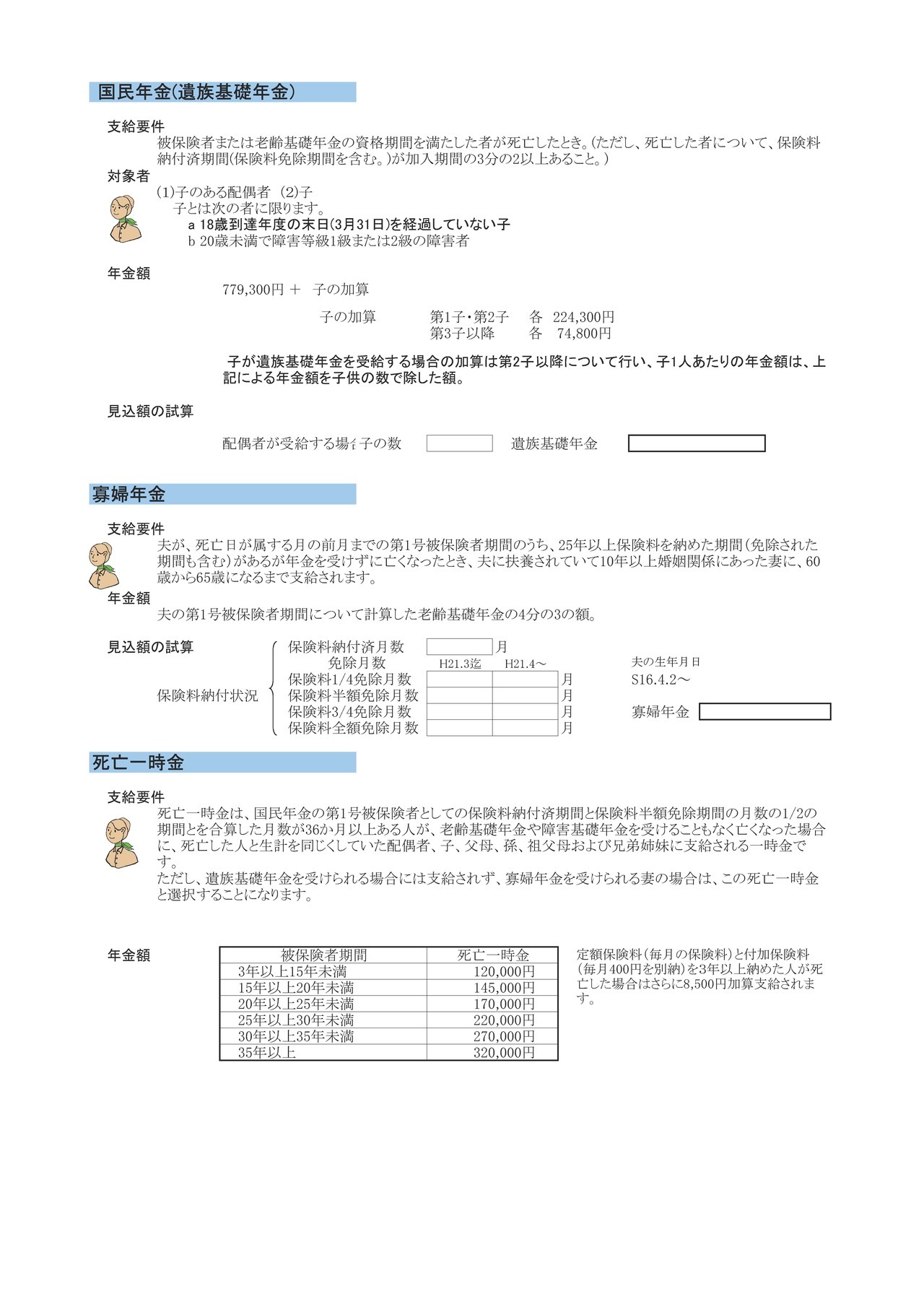

国民年金(遺族基礎年金)

支給要件

被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。(ただし、死亡した者

対象者

について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)

(1)子のある配偶者 (2)子

子とは次の者に限ります。

年金額

a 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子b 20歳未満で障害等級1級または2 級の障害者

779,300円 + 子の加算

子の加算

第1子・第2子 各224,300円第3子以降各 74,800円

見込額の試算

子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額。

配偶者が受給する場合子の数 遺族基礎年金

寡婦年金

支給要件

夫が、死亡日が属する月の前月までの第1号被保険者期間のうち、25年以上保険料を納めた 期間(免除された期間も含む)があるが年金を受けずに亡くなったとき、夫に扶養されていて10

年金額

年以上婚姻関係にあった妻に、60歳から65歳になるまで支給されます。

夫の第1号被保険者期間について計算した老齢基礎年金の4分の3の額。

見込額の試算

保険料納付済月数

免除月数

月

H21.3 迄 H21.4~

夫の生年月日

保険料納付状況

保険料1/4免除月数保険料半額免除月数保険料3/4免除月数保険料全額

月 S16.4.2~

月

月 寡婦年金月

支給要件

死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料半額免除期間の月数の1/2の期間とを合算した月数が36か月以上ある人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けることもなく亡くなった場合に、死亡した人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹に支給される一時金です。

ただし、遺族基礎年金を受けられる場合には支給されず、寡婦年金を受けられる妻の場合は、 この死亡一時金と選択することになります。

年金額

定額保険料(毎月の保険料)と付 加保険料(毎月400円を別納)を3 年以上納めた人が死亡した場合はさらに8,500円加算支給されます。

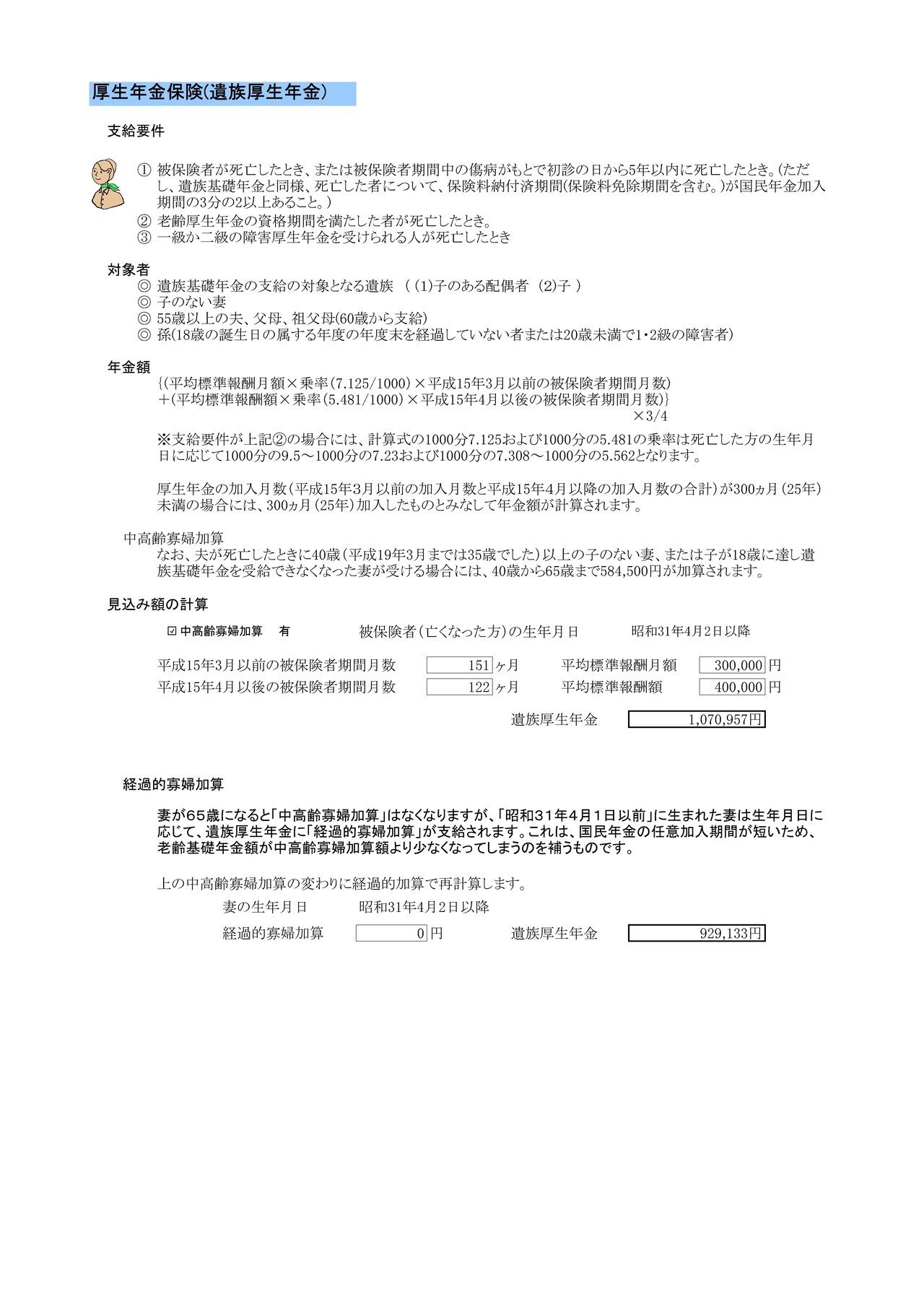

厚生年金保険(遺族厚生年金)

支給要件

① 被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただ

し、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入 期間の3分の2以上あること。)

② 老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。

③ 一級か二級の障害厚生年金を受けられる人が死亡したとき

対象者

◎ 遺族基礎年金の支給の対象となる遺族 ( (1)子のある配偶者 (2)子 )

◎ 子のない妻

◎ 55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)

◎ 孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者または20歳未満で1・2級の障害者)

年金額

{(平均標準報酬月額×乗率(7.125/1000)×平成15年3月以前の被保険者期間月数)

+(平均標準報酬額×乗率(5.481/1000)×平成15年4月以後の被保険者期間月数)}

×3/4

※支給要件が上記②の場合には、計算式の1000分7.125および1000分の5.481の乗率は死亡した方の生年月 日に応じて1000分の9.5~1000分の7.23および1000分の7.308~1000分の5.562となります。

厚生年金の加入月数(平成15年3月以前の加入月数と平成15年4月以降の加入月数の合計)が300ヵ月(25年) 未満の場合には、300ヵ月(25年)加入したものとみなして年金額が計算されます。

中高齢寡婦加算

なお、夫が死亡したときに40歳(平成19年3月までは35歳でした)以上の子のない妻、または子が18歳に達し遺 族基礎年金を受給できなくなった妻が受ける場合には、40歳から65歳まで584,500円が加算されます。

見込み額の計算

中高齢寡婦加算 有

被保険者(亡くなった方)の生年月日 昭和31年4月2日以降

平成15年3月以前の被保険者期間月数平成15年4月以後の被保険者期間月数

ヶ月 平均標準報酬月額 円

ヶ月 平均標準報酬額 円

遺族厚生年金

経過的寡婦加算

妻が65歳になると「中高齢寡婦加算」はなくなりますが、「昭和31年4月1日以前」に生まれた妻は生年月日に 応じて、遺族厚生年金に「経過的寡婦加算」が支給されます。これは、国民年金の任意加入期間が短いため、 老齢基礎年金額が中高齢寡婦加算額より少なくなってしまうのを補うものです。

上の中高齢寡婦加算の変わりに経過的加算で再計算します。 妻の生年月日 昭和31年4月2日以降

経過的寡婦加算 0 円 遺族厚生年金

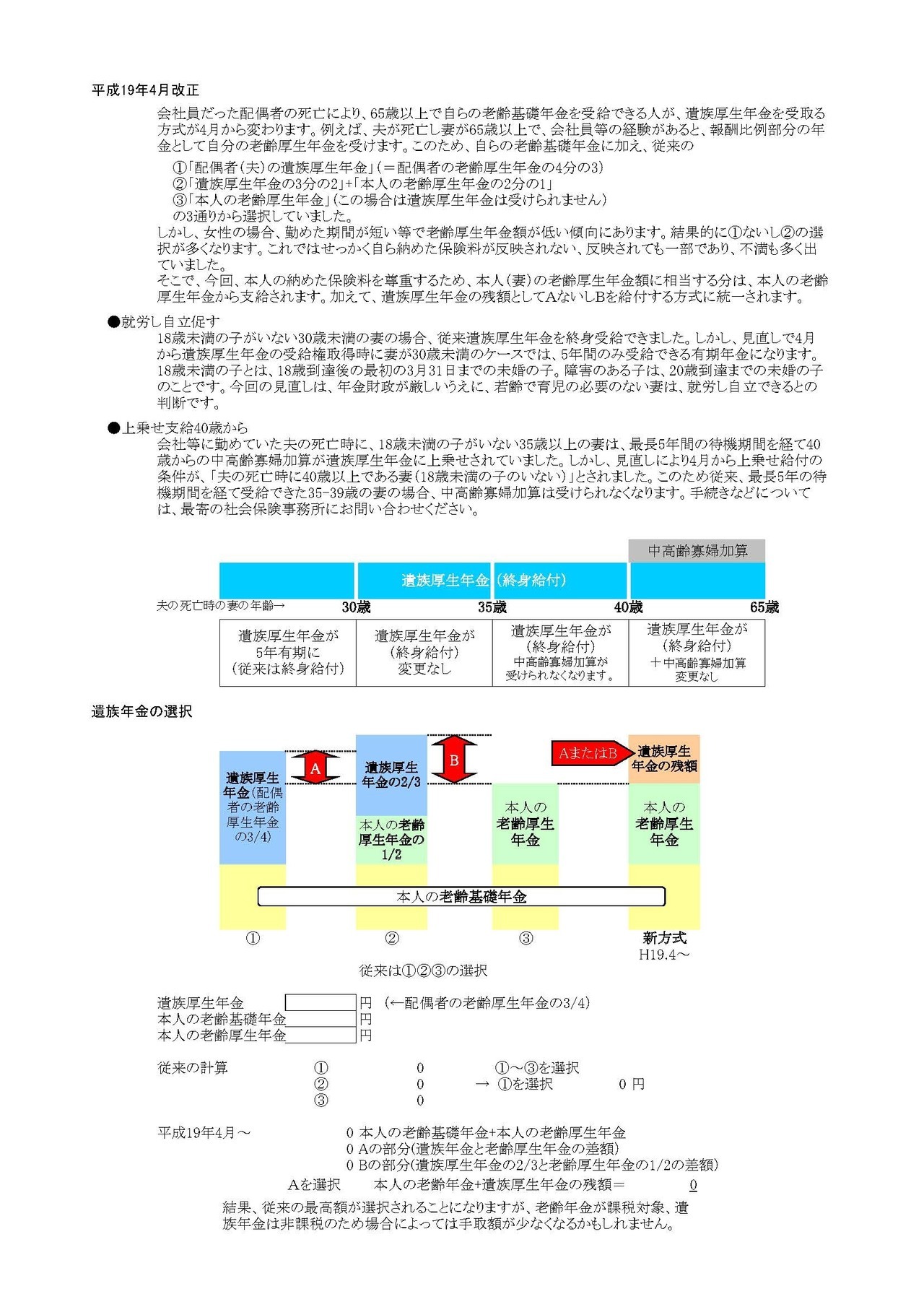

平成19年4月改正

会社員だった配偶者の死亡により、65歳以上で自らの老齢基礎年金を受給できる人が、遺族厚生年金を受取る 方式が4月から変わります。例えば、夫が死亡し妻が65歳以上で、会社員等の経験があると、報酬比例部分の年金として自分の老齢厚生年金を受けます。このため、自らの老齢基礎年金に加え、従来の

①「配偶者(夫)の遺族厚生年金」(=配偶者の老齢厚生年金の4分の3)

②「遺族厚生年金の3分の2」+「本人の老齢厚生年金の2分の1」

③「本人の老齢厚生年金」(この場合は遺族厚生年金は受けられません) の3通りから選択していました。

しかし、女性の場合、勤めた期間が短い等で老齢厚生年金額が低い傾向にあります。結果的に①ないし②の選 択が多くなります。これではせっかく自ら納めた保険料が反映されない、反映されても一部であり、不満も多く出 ていました。

そこで、今回、本人の納めた保険料を尊重するため、本人(妻)の老齢厚生年金額に相当する分は、本人の老齢 厚生年金から支給されます。加えて、遺族厚生年金の残額としてAないしBを給付する方式に統一されます。

●就労し自立促す

18歳未満の子がいない30歳未満の妻の場合、従来遺族厚生年金を終身受給できました。しかし、見直しで4月 から遺族厚生年金の受給権取得時に妻が30歳未満のケースでは、5年間のみ受給できる有期年金になります。

18歳未満の子とは、18歳到達後の最初の3月31日までの未婚の子。障害のある子は、20歳到達までの未婚の子 のことです。今回の見直しは、年金財政が厳しいうえに、若齢で育児の必要のない妻は、就労し自立できるとの判断です。

●上乗せ支給40歳から

会社等に勤めていた夫の死亡時に、18歳未満の子がいない35歳以上の妻は、最長5年間の待機期間を経て40 歳からの中高齢寡婦加算が遺族厚生年金に上乗せされていました。しかし、見直しにより4月から上乗せ給付の 条件が、「夫の死亡時に40歳以上である妻(18歳未満の子のいない)」とされました。このため従来、最長5年の待 機期間を経て受給できた35-39歳の妻の場合、中高齢寡婦加算は受けられなくなります。手続きなどについて は、最寄の社会保険事務所にお問い合わせください。

夫の死亡時の妻の年齢→ 30歳 35歳 40歳 65歳

遺族厚生年金が

5年有期に

(従来は終身給付) 遺族厚生年金が

(終身給付)変更なし 遺族厚生年金が

(終身給付)

中高齢寡婦加算が受けられなくなります。 遺族厚生年金が

(終身給付)

+中高齢寡婦加算変更なし

遺族年金の選択

① ② ③ 新方式 H19.4~

従来は①②③の選択

遺族厚生年金 円 (←配偶者の老齢厚生年金の3/4)

本人の老齢基礎年金 円

本人の老齢厚生年金 円

従来の計算 ① 0 ①~③を選択

② 0 → ①を選択 0 円

③ 0

平成19年4月~ 0 本人の老齢基礎年金+本人の老齢厚生年金

0 Aの部分(遺族年金と老齢厚生年金の差額)

0 Bの部分(遺族厚生年金の2/3と老齢厚生年金の1/2の差額)

Aを選択 本人の老齢年金+遺族厚生年金の残額= 0

結果、従来の最高額が選択されることになりますが、老齢年金が課税対象、遺族年金は非課税のため場合によっては手取額が少なくなるかもしれません。

遺族年金の受給例